提问

提问

1、首先要明确承担虚假广告的法律责任的主体和条件。

《广告法》第三十八条规定:“违反本法规定,发布虚假广告,欺骗和误导消费者,使购买商品或者接受服务的消费者的合法权益受到损害的,由广告主依法承担民事责任;广告经营者,广告发布者明知或者应知广告虚假仍设计、制作、发布的,应当依法承担连带责任。广告经营者,广告发布者不能提供广告主的真实姓名,地址的,应当承担全部民事责任。社会团体或者其他组织,在虚假广告中向消费者推荐商品或者服务,使消费的合法权益受到损害的,应当依法承担连带责任。”

2、其次要知道维权途径。

《消费者权益保护法》第三十九条规定:“消费者和经营者发生消费者权益争议的,可以通过下列途径解决:

(一) 与经营者协商和解;

(二) 请求消费者协会或者依法成立的其他调解组织调解;

(三) 向有关行政部门投诉;

(四) 根据与经营者达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁;

(五) 向人民法院提起诉讼。”

3、最后要收集好证据。一旦发现侵权,首先要做的是尽快保全相关证据。

比如:录制虚假广告的电视节目;找到购物发票或合同;找到汇款凭证等。有必要的时候可以向法院申请诉前财产保全,冻结、扣押侵权人的相关财产,以防侵权人人间蒸发。

4、维权过程中,消费者有权要求侵权人承担以下法律责任。

根据我国《民法通则》《合同法》《产品质量法》《消费者权益保护法》等法律规定,虚假广告的民事责任主要有:继续履行、双倍损害赔偿、支付违约金、适用定金罚则、修理、更换、重作、退货、减少价款等,消费者应依具体情况依法选择一种或几种方式行使请求权。

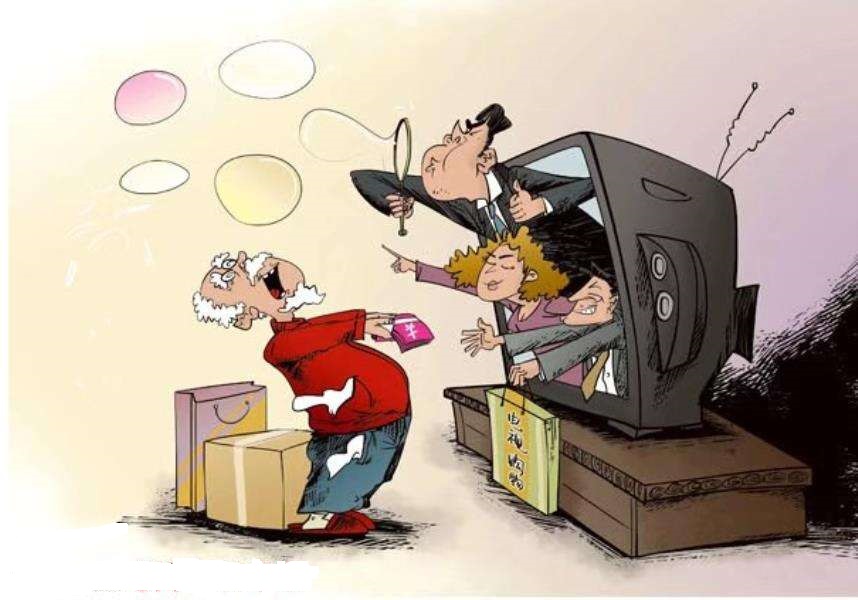

1、夸大所推销商品的使用价值,名不副实。为了使消费者对该产品动心购买,宣传者自卖自夸,将该商品夸得如何实用、如何便捷、功效如何如何好,并请有明星、专家学者代言。但在实际销售中,有的商品以次充好,以假冒真。

2、货物紧缺,限时抢购。直销节目主持人往往宣传所销商品数量有限,相对市场同类产品价格便宜几倍,消费者很难买到,电话先打进者先得,活动时间短暂,欲购者从速。

3、售后服务承诺难以保障。电视直销往往承诺顾客购货后如不满意,可在一段时间内退货,但消费者真要退货时,拨打联系电话不是无人接听,就是以各种理由拒不退货。

1、购物时一定要了解销售的主体单位,只有具有相关主体资格的单位才能销售一定的产品,同时也比较有可信度;

2、一旦决定购买某种产品时,一定要问清所购产品的产地、厂家、质地和含量成分等,不要被低价或各种承诺所诱惑。不要贪小失大,不要轻信商家所打出的低价广告,对售价远低于市场同类产品的广告要小心对待;

3、要仔细检查货物是否符合要求,遇到和平时快递投递方式、收快递费方式等不同的情况,要谨慎处理,不要轻易付款。对于货物先付款后验货的不合理要求,要坚决拒绝购买;